Heinrich Hoffmann

„An Dr. Hoffmann / Anführer des Narrenhauses“ *

*Als Hoffmann zum achtzigsten Geburtstag Glückwünsche aus aller Welt erreichten, war auch ein Brief aus Schottland dabei: „An Dr. Hoffmann / Anführer des Narrenhauses“ stand auf dem Umschlag. Die Absenderin hatte den Titel „Head of an Asylum“ offenbar der Zeitung entnommen und mit Hilfe eines Wörterbuchs etwas ungelenk übersetzt.

Mehr

Heinrich Hoffmann hatte keinen ganz leichten Start: er war ein Siebenmonatskind als er am 13. Juni 1809 das Licht der Welt erblickte. Er war so kränklich und schwach, dass der Großvater glaubte, er werde das erste Jahr wohl nicht überleben.

Er wächst wohl behütet mit wenig Kontakt zu anderen Kindern zeitweise mit Privatlehrern auf. War in der Schule nie gut – ein Faulpelz – bleibt zweimal sitzen… Aber er macht sein Abitur. Der Vater gibt den Weg vor, der Plan des Vaters wird zum Wunsch des Sohnes umgemünzt – er wird Arzt.

In dem halben Jahr bis zum Studienbeginn im Frühjahr 1829 hört Hoffmann anatomische Vorlesungen am medizinischen Institut der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Und um zu erproben, ob seine Wahl die Richtige ist, präpariert er dort an Leichen. Und stellt sich dabei nach eigenem Bekunden recht geschickt an. Im Frühjahr schließlich reist er zum Studium in die Universitätsstadt Heidelberg. Mehr als zwei Jahre führt Hoffmann ein vergnügliches Leben, besinnt sich dann aber eines Besseren. Er wird fleißig, lernt, studiert endlich Medizin. Um sein Studium zu beenden, wechselt er schließlich an die Universität Halle.

Als er in Halle eintraf, 1832, war gerade die asiatische Cholera ausgebrochen. … Da starb man, Leute lagen auf der Straße, die mussten aus den Wohnungen geholt werden, da fängt seine Identifikation an. Die Studenten gehen zu den Kranken nach Hause, jeder Student ist für einen Sektor der Stadt verantwortlich, muss sich dort um seine Kranken kümmern.

Hier erlebt Hoffmann eine moderne Medizin, die deutlich den Stempel des Liberalismus trägt.

Krankheit und Tod seines Vaters rufen Heinrich Hoffmann im Herbst 1834 vorzeitig nach Frankfurt zurück – aus Paris, wo er sich weiterbilden wollte. In Frankfurt hatten seine ärztlichen Freunde gerade eine Armenklinik gegründet – und ihm eine Stelle offen gehalten. Die tritt er nun an, hält mit sechs anderen Jungmedizinern abwechselnd Sprechstunde in der Klinik, besucht Kranke in den am Stadtrand gelegenen Dörfern. So sammelt er Erfahrungen als Arzt. Verdienen lässt sich damit nichts.

Erst 1851, mit 42 Jahren, ist Heinrich Hoffmann endlich am Ziel. Er wird Leiter der „Anstalt für Irre und Epileptische“, dazu handelt er ein großzügiges Salär von 600 Gulden aus. Von außen kennt er die Anstalt wohl, liegt sie doch direkt neben der Armenklinik. Doch in den 17 Jahren, in denen er in Frankfurt nun schon tätig ist, hat er nie zuvor einen Fuß dort hinein gesetzt.

Er ist also gerade Chef einer Klinik geworden, ohne jemals in diesem Fach tätig gewesen zu sein… Und dann kam der erste Kontakt mit diesem Irrenhaus und Haus für Epileptiker, und die ersten Eindrücke waren katastrophal. Er traf auf Zustände, die eigentlich schon in anderen Ländern Europas dabei waren, sich zum Positiven zu verändern.

Hoffmann ist entsetzt. Schon nach kurzer Zeit ist ihm klar, Abhilfe lässt sich nur mit einer neuen Anstalt schaffen. Wie aber soll die aussehen? Hier lässt er sich von den Erfahrungen anderer inspirieren.

Er unternimmt mehrere „Belehrungsreisen“, schaut sich „Irrenanstalten“ an - was machen die, was kann ich besser machen in Frankfurt?

In den folgenden Jahren werden Maximilian Jacobi und Albert Zellen seine Mentoren, ebenso Christian Friedrich Wilhelm Roller, dessen Irrenanstalt Illenau bei Achern zum Vorbild für Hoffmanns Frankfurter Anstalt wird.

Er hat nun endgültig seine Berufung gefunden, der er sich vollständig widmet. Zunächst reformiert er in der alten Anstalt, was zu reformieren ist. Und setzt alles daran, um an Geld für einen Neubau zu kommen:

Da hat er mannigfache Bürgerinitiativen gegründet, Geld gesammelt, und Vorträge gehalten, Zeitungsartikel geschrieben. Schließlich Freiherr von Wiesenhütten – der machte eine große Spende – aber an zwei Bedingungen war diese Spende geknüpft:

- dass innerhalb eines Jahres mit dem Bau begonnen wird,

- dass alle Patienten unabhängig von ihrer Glaubensrichtung aufgenommen werden; da war die Stadt dann herausgefordert…

- Heinrich Hoffmann in der Wikipedia

- Heinrich Hoffmann: Biographie

- Struwwelpetermuseum

- Struwwelpetermuseum - Forschung Frankfurt 1.2009 mit dem Themenschwerpunkt Heinrich Hoffmann - Online-Ausgabe

hr2 Wissenswert | Heinrich Hoffmann - Struwwelpeter und Psychiatrie-Reformer

(1) Der Versemacher

Sendung vom 28.12.2009

![]() Audio | Manuskript

Audio | Manuskript

(2) Der Politiker

Sendung vom 29.12.2009

![]() Audio | Manuskript

Audio | Manuskript

(3) Der Irrenarzt

Sendung vom 30.12.2009

![]() Audio | Manuskript

Audio | Manuskript

(4) Der Kinderpsychiater

Sendung vom 31.12.2009

![]() Audio | Manuskript

Audio | Manuskript

Wolfgang Cilleßen, Jan Willem Huntebrinker [Hrsg.], Heinrich Hoffmann - Peter Struwwel : ein Frankfurter Leben 1809 - 1894. Begleitbuch zur Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt 13. Juni bis 20. September 2009. Frankfurt am Main: Hist. Museum ; Petersberg : Imhof, 2009

Alexander Košenina, Heinrich Hoffmann: Der Struwwelpeter - Kleine Teufel unter dem Zeichenstift. Frankfurter Allgemeine Zeitung 6.6.2009. Online-Ausgabe

Alexa Christ, "Ich esse meine Suppe nicht". Zum 200. Geburtstag von "Struwwelpeter"-Autor Heinrich Hoffmann. Deutschland Radio Kultur vom 13.6.2009. Online-Version

Tilmann Spreckelsen, Erste psychiatrische Klinik - Die Anstalt auf dem Affenstein. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.8.2014. Online-Version

Die Irrenanstalt

Aron Freimann galt zu Lebzeiten als herausragender Wissenschaftler, insbesondere im Bereich der jüdischen Buchgeschichte und Bibliographie. Als Leiter einer der bedeutendsten Sammlungen jüdischer und hebräischer Literatur war er stets beides, Bibliothekar und Wissenschaftler.

Mehr

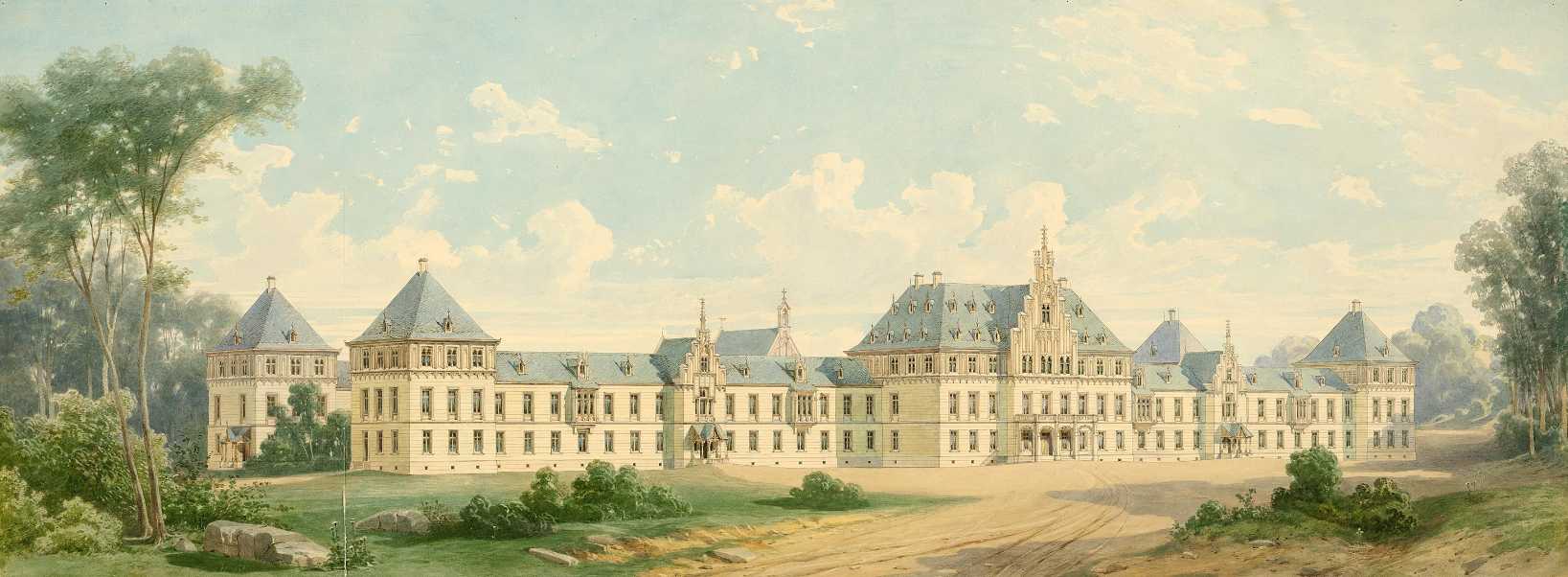

1859 beginnt der Bau, der 5 Jahre später beendet wird. Großzügig sind die Zimmer, lang die Flure: die „Tobsüchtigen“, „Epileptiker“, „Unruhigen“, „Blödsinnigen“ und „Ruhigen“ sind in eigenen Flügeln des Gebäudes untergebracht. Jede Abteilung hat einen eigenen Garten, in dem die Kranken spazieren gehen, aber auch das „unschätzbare Heilmittel des Acker- und Gartenbaus“ erleben sollten. Hoffmann führt hier, früher als in anderen Irrenhäusern, eine milde Form der Arbeitstherapie ein. Und ganz nebenbei wird so die Anstalt auch noch mit frischen Lebensmitteln versorgt.

Er schafft die Zwangsbehandlungen weitgehend ab, in Gärten und Feldern finden die Kranken Entspannung und Arbeit, Turnstunden schaffen Abwechslung und stärken zugleich den Gemeinsinn. Ein wenig experimentiert Hoffmann auch mit neuen, medikamentösen Behandlungs-methoden. Neue Therapiekonzepte wie Dauerbäder oder Bettbehandlungen, die noch zu Hoffmanns Zeit aufkommen, führt erst sein Nachfolger Emil Sioli ein.

Heinrich Hoffmann hat nicht die Psychiatrie revolutioniert, wohl aber die Frankfurter. Sein Verdienst ist es, den Geisteskranken Frankfurts eine Umgebung geschaffen zu haben, in der sie leben und auch gesunden konnten. In einer Atmosphäre, die geprägt war von Aufmerksamkeit, Zuneigung und Empathie. So soll ein Arzt wirken, schreibt Hoffmann im hohen Alter dann in seinen Lebenserinnerungen:

„Der Eintritt des Arztes in eine Krankenabteilung muss etwas von einem Sonnaufgang an sich tragen; er muss Licht und Wärme verbreiten; und so sollte es in jeder Krankenstube sein.“