Von der »Pennsylvanischen Luther-Bibel« zur »Service-Disziplin«

Auch im Jahre 2009 konnte die Interne Fortbildung im Rahmen von »Tischzeit/Lunchtalks« wieder außergewöhnliche Themen für den Kollegenkreis anbieten.

So konnten wir Frau Prof. Liliane Weissberg von der University of Pennssylvania während ihres Forschungsaufenthaltes beim Fritz Bauer Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität gewinnen, uns aus erster Hand die Entwicklung der Germanistik in den USA vorzustellen.

Ute Müller berichtet:

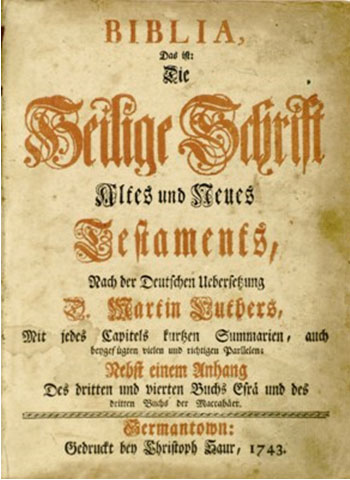

Im Jahre 1743 druckte Christoph Saur in Germantown, einem kleinen Ort außerhalb der amerikanischen Kolonialstadt Philadelphia, eine deutsche Luther-Bibel, die als die erste gedruckte Bibel in Amerika gilt. Die deutschen Lettern erhielt Saur aus Frankfurt am Main. Dieser außergewöhnliche Bibeldruck verweist gleichzeitig auf die kulturelle Präsenz deutscher Einwanderer in Neuengland und Pennsylvania.

Die deutschsprachigen Einwanderer machten vor der Revolution etwa ein Drittel der Bevölkerung aus und sprachen das »Pennsylvania Dutch«, im Ursprung eine pfälzische Umgangssprache. Der junge, geschäftstüchtige Buchdrucker und Erfinder Benjamin Franklin, der die neue amerikanische Republik zu prägen half, sorgte sich über den großen Einfluss, den die deutschen Einwanderer auf die Kultur ausübten. Er schrieb in einem Brief an den Engländer Peter Collinson vom 9. Mai 1753: »Few of their children in the country learn English; they import many books from Germany; and of the six printing houses in the province, two are entirely German, two half German half English, and but two entirely English; they have one German newspaper, and one half German. Advertisements intended to be general are now printed in Dutch and English; the signs in our streets have inscriptions in both languages...«

Als Geschäftsmann druckte er zwar eine deutschsprachige Zeitung, die »Philadelphische Zeitung«, er selbst sprach jedoch kein Deutsch. Die Sprachendiskussion der 1750er Jahre, die Franklin befürchten ließ, dass Deutsch sogar zur Landessprache werden könne, fand in der neuen Republik bald ein Ende. Die Vertreter einer Einsprachigkeit, die die englische Sprache aus kulturellen und linguistischen Gesichtspunkten präferierten, beherrschten die Politik der kommenden Jahre. Erst in den letzten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts flammte die Diskussion um eine mögliche "offizielle" Mehrsprachigkeit Amerikas wieder auf.

Als Geschäftsmann druckte er zwar eine deutschsprachige Zeitung, die »Philadelphische Zeitung«, er selbst sprach jedoch kein Deutsch. Die Sprachendiskussion der 1750er Jahre, die Franklin befürchten ließ, dass Deutsch sogar zur Landessprache werden könne, fand in der neuen Republik bald ein Ende. Die Vertreter einer Einsprachigkeit, die die englische Sprache aus kulturellen und linguistischen Gesichtspunkten präferierten, beherrschten die Politik der kommenden Jahre. Erst in den letzten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts flammte die Diskussion um eine mögliche "offizielle" Mehrsprachigkeit Amerikas wieder auf.

Liliane Weissberg, Professor of German and Comparative Literature an der University of Pennsylvania, hielt im Rahmen einer IntFort-Veranstaltung einen spannenden Vortrag über die Entwicklung der Germanistik an amerikanischen Universitäten. Prof. Weissberg, selbst wohnhaft im ehemaligen Germantown, nun ein Stadtteil von Philadelphia, lehrt an der University of Pennsylvania, einer von Benjamin Franklin gegründeten und einer der renommiertesten und ältesten Universitäten der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fokus ihrer Studien liegt auf der deutschen Literaturgeschichte und Philosophie des späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert sowie auf interdisziplinären Studien.

Weissberg erläuterte, dass die Förderung von Fremdsprachen - die deutsche Sprache sei inzwischen längst von einer »eigenen« zu einer »fremden« mutiert - auch an die politischen Gegebenheiten gebunden sei. Bei jenen Studenten, die zumindest kurzfristig eine andere Sprache als Englisch erlernen müssten, habe Deutsch dabei heute eine schwierige Position. Zwar sei Deutschland eine prominente Wirtschaftsmacht und viele Amerikaner bewunderten das, was allgemein als »deutsche Kultur« verstanden werde, aber Deutsch gälte, vor allem im Vergleich zum Spanischen, nicht nur als weniger relevant, sondern auch als schwierig.

Und die Germanistik leide noch immer an der Bürde der deutschen Geschichte. Aufgrund der Schwierigkeiten, die deutsche Literatur und Kultur für Studenten attraktiv zu machen und der daraus resultierenden schwindenden Studentenzahlen, bewog zum Beispiel die Columbia University ihr Doktoratsprogramm der Germanistik in den siebziger Jahren zu schließen, nur um es einige Jahre später wieder aufzunehmen. Die besondere institutionelle Lage in Amerika trage daher dazu bei, die Germanistik von einem Studium der Sprache und Literatur in eine Disziplin der »German Studies« zu verwandeln.

Institute, die sich »Department of Germanics« oder »German« nennen wie auch solche, die sich ganz offiziell in »German Studies« umbenannt haben, bieten heute Lehrveranstaltungen an, die weit über den traditionellen Sprach- und Literaturunterricht hinausgehen. An der University of Pennsylvania werde versucht, eine neue und etwas andere deutsch-amerikanische Geschichte zu schreiben; auch das Undergraduate-Programm biete Seminare in deutscher Sprache zu Goethe oder dem deutschen Barock, sowie Vorlesungen in englischer Sprache zur Geschichte und Kultur Berlins oder der Faust-Tradition in Literatur und Film an.

Es gäbe Vorlesungen zur deutschen Literatur und Kultur vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Das Neue hier sei die Entwicklung einer Germanistik als Grundlagenwissenschaft für viele andere Disziplinen. Marx, Hegel, Nietzsche, Freud: Dies seien nur einige der Autoren, deren Texte man auch den Vertretern anderer Disziplinen vorstellte und als unentbehrlich für ihre - und nicht nur für die Germanistik - Disziplin verstehen wolle. Die Germanistik sei dabei ein eigenständiges Fach wie auch eine »Service«-Disziplin und vor allem ein Theorie-Inkubator und gerade in diesem wiederholten »Sich-neu-erfinden« habe die Germanistik ein neues Zuhause gefunden und sei »amerikanisch« geworden.

Zurück zum Seitenanfang

zuletzt geändert am 15. Oktober 2024