Musik und Theater - Geschichte der Sammlungen bis 1949

1. Die Stadtbibliothek

1897 nahm die Ende des 15. Jahrhunderts gegründete Stadtbibliothek erstmals eine größere Sammlung von Musikalien auf: die rund 1750 kirchlichen Musikhandschriften und -drucke (17./18. Jh.) aus den Archiven des "Allgemeinen Almosenkastens" und des "Weißfrauen- und Katharinenstifts".

Sammlung Kantatenhandschriften

Sammlung Stimmbuchdrucke

1904 wurde vor dem Abriss des alten Schauspielhauses der Bestand der älteren Theaterbibliothek (494 Einheiten Opernmaterial) in die Stadtbibliothek überführt. 1924 kam weiteres Opernmaterial (274 Einheiten) von den Städtischen Bühnen dazu. 1984 wurden 168 Einheiten Oper; 330 Einheiten Orchestermusik; 132 Einheiten Schauspielmusik und 20 Einheiten Ballettmusik von den Städtischen Bühnen übernommen.

Material zu rund 1000 Opern ist jetzt in der Sammlung enthalten.

Opernsammlung

Musikaliensammlung der Städtischen Bühnen

2. Die Rothschildsche Bibliothek

Hannah-Louise von Rothschild gründete 1888 eine öffentliche, privat finanzierte Bibliothek, die gleichermaßen der Wissenschaft und der Volksbildung dienen sollte. Den Grundbestand bildeten mehrere Privatbibliotheken der Familie Rothschild. Bei der Gründung galten die Bereiche Musik und Theater als Spezialfächer neben der Kunstgeschichte und den neueren europäischen Sprachen und Literaturen. Dr. Christian Berghoeffer (1859-1938) wurde zum leitenden Bibliothekar berufen.

Berghoeffer erwarb für das Fach Musik bevorzugt Quellenpublikationen und Denkmälerreihen (DDT, DTÖ, PäM) sowie Gesamtausgaben, die Privatpersonen sich nur ausnahmsweise kaufen konnten (Orlando di Lasso, Händel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn u. a.)

Wegen der Inflation Ende der zwanziger Jahre reichte das Stiftungsvermögen nicht mehr für die Finanzierung der Bibliothek aus. Sie ging in den Besitz der Stadt Frankfurt über.

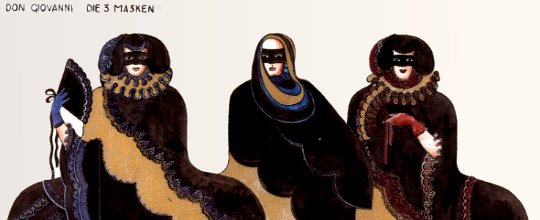

3. Manskopfsches Musikhistorisches Museum

Der Frankfurter Weinhändler Friedrich Nicolas Manskopf (1869-1928) hatte schon als Schüler in Frankfurt und später während seiner Auslandsaufenthalte (1887-88 Lyon, 1889-90 London, 1891-93 Paris) begonnen, Erinnerungsstücke von Musikern und Schauspielern zu sammeln: Autogramme und Briefe, gedruckte Porträts, Karikaturen und Fotos, Theaterzettel, Konzertprogramme, Plakate und Kuriositäten wie die Wasserkanne aus dem Besitz Beethovens, mit der dieser sich angeblich nach dem Klavierspiel die Hände zu kühlen pflegte, oder ein Regenschirm von Franz Liszt. 1892 umfasste die Sammlung 15000, zwei Jahre später bereits 30000 Stücke.

Als Manskopf 1893 nach Frankfurt zurückkehrte, richtete er in seinem eigenen Haus (Untermainkai 27) ein privates Museum ein. Er veranstaltete Ausstellungen zu einzelnen Musikern bzw. Themen und lieferte Leihgaben für fremde Musik- und Theaterausstellungen. Nach seinem Tod im Juli 1928 schenkten seine Erben die bedeutende Sammlung der Stadt Frankfurt, die sie organisatorisch in die Rothschild-Bibliothek eingliederte.

SAMMLUNG

- Allgmeine Informationen - Sammelauftrag

- Geschichte der Sammlung 1950 - 2014

- Geschichte der Sammlung von den Anfängen bis 1949

Klaus-Dieter Lehmann (Hrsg.), Bibliotheca Publica Francofurtensis. Fünfhundert Jahre Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Frankfurt a.M. (1984) Bd. 1, S. 286-295 und S. 314-317.

Hartmut Schaefer, Die Musik- und Theaterbestände der Rothschildschen Bibliothek und des Manskopfschen Musikhistorischen Museums. In: Die Rothschild'sche Bibliothek in Frankfurt am Main. Frankfurt a.M. (1988) (Frankfurter Bibliotheksschriften ; 2) S. 123-143:

Friedrich Nicolas Manskopf 1869 - 1928: Ausstellung der Stadt- und Universitätsbibliothek, Frankfurt am Main, 31. August - 6. Oktober 1978 / [Katalog: Hartmut Schaefer]

http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/25266

Bernd Zegowitz: Friedrich Nicolas Manskopf : Weinhändler, Musikaliensammler, Museumsdirektor. - Frankfurt am Main [2019]. - Frankfurter Bibliotheksschriften; 19

Zurück zum Seitenanfang

zuletzt geändert am 15. Oktober 2024